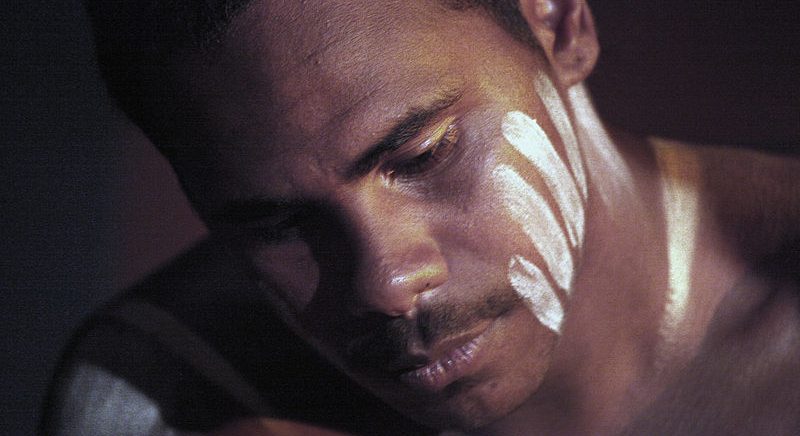

該日對澳洲廣大的原住民人口而言,並不是一個該慶祝的日子,而是黑暗歷史的開始、一個悲傷的殖民記憶。

我還記得第一次在墨爾本和 Shellie 見面,她用很驚嚇的眼神看著我煮的味增湯。在雪梨,她很愛 85 度 C 的蛋糕;在艾麗絲泉,我們坐在火爐邊吃豆腐堡;在布里斯本,我照顧她遠道而來的長老們;而每次到達爾文,只要一通電話我們就會相約見面。

對我而言,她就是那麼真真實實生活在世界上的一個朋友,在舞台上我敬佩她,下了舞台,我仍受啟發。

我常常會忘記我們其實有著不一樣的膚色,不一樣的口音,但想了想,這些不同又怎麼樣呢。