(註1);其中,番仔厝保德宮的「番仔獅」(又稱「番仔厝獅」),是北投地區廟陣舞獅文化中值得一提的獅舞,這個名稱除了是長久以來地方上用來區別與其他廟陣獅團的辨識用語之外,實際上還涉及到區域內族群文化的差異性,與民俗祭儀發展的的特殊歷史脈絡。

原住民與舞獅文化的相遇

台灣早期的舞獅,是明清時期從中國福建廣東沿海一帶的閩客移民帶來的;雖然原住民接觸到漢人舞獅文化的確切時間已不可考,但可以確定的是,與漢文化的接觸有直接的關係。

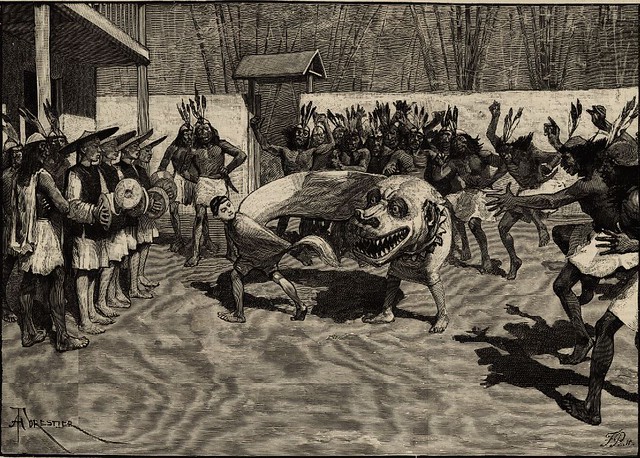

從現有歷史圖像可以看到 1890 年,英國人 Edmund H. Grimani 於《英國倫敦畫報》報導了一些他在台灣所觀察到的民俗文化活動。其中有趣的是,畫報中描繪排灣族人到屏東的萬金看漢人舞獅,旁邊是萬金的原住民(編按:應為馬卡道族)敲鑼奏樂的情景,並以版畫的方式,紀錄當地原住民與漢人舞獅文化的互動。

另外,日本人類學家鳥居龍藏,於 1896 年至 1900 年來台調查期間所拍攝的一張照片,也用相機捕捉到一個相似的場景,照片中呈現的是原住民正在舞獅與敲擊鼓樂的景象,照片中最右邊的人拿著鈸,再來依序三個人是敲鑼、打鼓、擊鈸,獅頭則較接近客家獅的形式。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] Edmund H. Grimani 繪於 1890 年。(Credit: 國立臺灣歷史博物館蒐藏品(館藏號 2006.006.0135))[/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]

Edmund H. Grimani 繪於 1890 年。(Credit: 國立臺灣歷史博物館蒐藏品(館藏號 2006.006.0135))[/caption]

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] 舞獅的原住民。鳥居龍藏攝於 1896-1900 年間。(Credit: 東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990(整理番號 201,寫真番號 7460))[/caption]

北投保德宮的「番仔獅」

保德宮主祀池府王爺千歲,從現在保德宮潘姓宮主的口述中得知,王爺的神像大約在 150 年前漂流至貴子坑溪(另有一說是在 280 多年前,已不可考),由部落內的族人撿到,才帶回部落內祭拜,當時並沒有完全承襲漢人的整套信仰儀式。

因此,現今北投保德宮的「番仔獅」,在信仰系統中是漸進式的發展,並不像以往閩客移民的過程,將漢文化的精神信仰與物質系統,直接整套移植進台灣。從現在保德宮、凱達格蘭潘姓族人的口述中,可以知道的是,以前王爺供奉於潘姓族人家裡,只有番仔厝內的族人祭拜;後來潘姓族人在 1944 年集資在番仔厝為王爺建宮,仍不給漢人祭祀(註2),但建廟後逐漸開始有王爺信仰中的祭儀活動與舞獅技藝。

而保德宮的「番仔獅」最早可以溯及至 1940 年代末,據現任宮主潘國良的說法,其父潘德旺先生,當時與凱達格蘭的潘姓族人,從大陸來的廟陣技藝師傅那裡學習獅步的舞法,並接觸到廟陣文化的活動,後來族人就自己從獅面的塑形、糊紙模、上彩、到獅頭的完成,製作自己宮廟的獅頭。在他 17 歲的時候,開始與其父學習如何舞獅。

而保德宮獅團的正式團名為「英藝金獅團」,此獅陣是以地方信仰中心為基礎,由潘姓族人與當地漢人信徒組成,並使用潘姓家族傳承的獅步舞法,至今已到第三代。

「番仔獅」的舞法與其身體美學

而地方上稱保德宮獅團為「番仔獅」,除了最明顯的獅頭造型差異,以及舞法上的不同,另外也可能是族群在面對外部文化時的自我變異,以及地方廟陣文化中,對於這種變異的重新指認有關 —— 雖然「番仔獅」有其漢人強勢文化的污名意味,用以區別自我與他者的關係,但反過來說,這也意味著並非完全的接受外部文化或被漢化,而仍能在文化表現上有所區辨。

[epq-quote align=”align-right”]這個聲響在番仔厝獅陣中,非常被重視,甚麼時候發出聲響,以及聲響的次數,都必須被控制好。[/epq-quote]從獅頭的形式來看,「番仔獅」屬於傳統北部開口獅的類型,但不同於客家開口獅的造型(獅頭略成正方體,凹凸分明,額頭寫上「王」之字樣),較偏向閩式的開口獅,但也不同於傳統獅面上的五面鏡子 ——「番仔獅」特殊的是獅面上只有三面鏡子,獅子的前額也較圓,不太厚重凸出,面部圖騰較為平扁,其餘在前額後方的八卦、七星與火焰圖騰則與一般的獅頭差不多,獅牙仍是用金屬刀片製成,並沒有改成竹木材質,同樣必須經過開光,並在額後貼上兩道符咒。

在地區的獅舞的差異上,一般大部分都是鞭炮放完後開始跳,但「番仔獅」是在鞭炮開始放時,就開始跳,雖然每個獅陣都有其自成一套的鼓樂與獅步,但相互交流彼此影響的結果,其實看不出來太大差異。但「番仔厝」與其他獅陣的舞法仍有明顯不同:一般的開口獅的嘴巴可以上下開合,透過擺動即可發出聲響,而這個聲響在番仔厝獅陣中,非常被重視,甚麼時候發出聲響,以及聲響的次數,都必須被控制好,例如過程中,獅頭回正上提時,再往左斜側下壓,會連續往後採三步,每一步獅頭的獅嘴開合,一定要求只能有啪啪兩次聲響,也要求必須凶狠,不能讓獅嘴因為舞步時的晃動而無控制的出聲。

另外在舞法中,對每一個踏步的位置、腳形,都相當嚴僅,在動作上的細微之處,包括獅頭要在何時回正、前後兩人每個動作和步伐必須一致、獅尾配合獅頭擺盪的動作以確保整體動作的協調。

這些對細節動作與身體力道、掌控獅頭的重視,往往很容易與其他廟陣文化形成視覺張力上的差異,而為地方上的人們所辨認。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]

舞獅的原住民。鳥居龍藏攝於 1896-1900 年間。(Credit: 東京大學綜合研究資料館標本資料報告,第18號,1990(整理番號 201,寫真番號 7460))[/caption]

北投保德宮的「番仔獅」

保德宮主祀池府王爺千歲,從現在保德宮潘姓宮主的口述中得知,王爺的神像大約在 150 年前漂流至貴子坑溪(另有一說是在 280 多年前,已不可考),由部落內的族人撿到,才帶回部落內祭拜,當時並沒有完全承襲漢人的整套信仰儀式。

因此,現今北投保德宮的「番仔獅」,在信仰系統中是漸進式的發展,並不像以往閩客移民的過程,將漢文化的精神信仰與物質系統,直接整套移植進台灣。從現在保德宮、凱達格蘭潘姓族人的口述中,可以知道的是,以前王爺供奉於潘姓族人家裡,只有番仔厝內的族人祭拜;後來潘姓族人在 1944 年集資在番仔厝為王爺建宮,仍不給漢人祭祀(註2),但建廟後逐漸開始有王爺信仰中的祭儀活動與舞獅技藝。

而保德宮的「番仔獅」最早可以溯及至 1940 年代末,據現任宮主潘國良的說法,其父潘德旺先生,當時與凱達格蘭的潘姓族人,從大陸來的廟陣技藝師傅那裡學習獅步的舞法,並接觸到廟陣文化的活動,後來族人就自己從獅面的塑形、糊紙模、上彩、到獅頭的完成,製作自己宮廟的獅頭。在他 17 歲的時候,開始與其父學習如何舞獅。

而保德宮獅團的正式團名為「英藝金獅團」,此獅陣是以地方信仰中心為基礎,由潘姓族人與當地漢人信徒組成,並使用潘姓家族傳承的獅步舞法,至今已到第三代。

「番仔獅」的舞法與其身體美學

而地方上稱保德宮獅團為「番仔獅」,除了最明顯的獅頭造型差異,以及舞法上的不同,另外也可能是族群在面對外部文化時的自我變異,以及地方廟陣文化中,對於這種變異的重新指認有關 —— 雖然「番仔獅」有其漢人強勢文化的污名意味,用以區別自我與他者的關係,但反過來說,這也意味著並非完全的接受外部文化或被漢化,而仍能在文化表現上有所區辨。

[epq-quote align=”align-right”]這個聲響在番仔厝獅陣中,非常被重視,甚麼時候發出聲響,以及聲響的次數,都必須被控制好。[/epq-quote]從獅頭的形式來看,「番仔獅」屬於傳統北部開口獅的類型,但不同於客家開口獅的造型(獅頭略成正方體,凹凸分明,額頭寫上「王」之字樣),較偏向閩式的開口獅,但也不同於傳統獅面上的五面鏡子 ——「番仔獅」特殊的是獅面上只有三面鏡子,獅子的前額也較圓,不太厚重凸出,面部圖騰較為平扁,其餘在前額後方的八卦、七星與火焰圖騰則與一般的獅頭差不多,獅牙仍是用金屬刀片製成,並沒有改成竹木材質,同樣必須經過開光,並在額後貼上兩道符咒。

在地區的獅舞的差異上,一般大部分都是鞭炮放完後開始跳,但「番仔獅」是在鞭炮開始放時,就開始跳,雖然每個獅陣都有其自成一套的鼓樂與獅步,但相互交流彼此影響的結果,其實看不出來太大差異。但「番仔厝」與其他獅陣的舞法仍有明顯不同:一般的開口獅的嘴巴可以上下開合,透過擺動即可發出聲響,而這個聲響在番仔厝獅陣中,非常被重視,甚麼時候發出聲響,以及聲響的次數,都必須被控制好,例如過程中,獅頭回正上提時,再往左斜側下壓,會連續往後採三步,每一步獅頭的獅嘴開合,一定要求只能有啪啪兩次聲響,也要求必須凶狠,不能讓獅嘴因為舞步時的晃動而無控制的出聲。

另外在舞法中,對每一個踏步的位置、腳形,都相當嚴僅,在動作上的細微之處,包括獅頭要在何時回正、前後兩人每個動作和步伐必須一致、獅尾配合獅頭擺盪的動作以確保整體動作的協調。

這些對細節動作與身體力道、掌控獅頭的重視,往往很容易與其他廟陣文化形成視覺張力上的差異,而為地方上的人們所辨認。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] Credit: 梁廷毓[/caption]

與其說漢化,不如說是他們主動參與了差異文化

[epq-quote align=”align-right”]長期以來,我們用西方審美觀點來看待自身民俗祭儀與俗民的美學形式,以漢文化中心的視角去評斷少數他者的文化,更遑論「番仔獅」所承受與面對的挑戰。[/epq-quote]「番仔獅」無疑也經過某種漢文化的參照,而成為現在的樣態,本文無論站在何種立場都有其危險性;但還是要說,長期以來,我們用西方審美觀點來看待自身民俗祭儀與俗民的美學形式,以漢文化中心的視角去評斷少數他者的文化,更遑論「番仔獅」所承受與面對的挑戰,無論是在族群互動關係、文化形式的摸索、甚至外來美學觀點的視角下,面對的是一種複數的文化權力之凝視與影響。

既有的漢化論述,很容易將「番仔獅」誤認為一種同化的過程,是原住民接受漢人的文化與宗教信仰方式而毫無差異的全套移植;但是細究之下,無論從物質層面或族群在漢人信仰文化中,在區域上被重新指認的現象,儘管只是某個祭儀中的節點。

無可忽視的,保德宮「番仔獅」的特殊性,是在地方細微的族群互動與信仰感知、廟陣中地方居民的「視覺辨認」下,反過來透過地方上其他漢人廟宇的信仰社群所指認的。

因此與其說是被漢化,不如說是他們主動參與了差異文化的發展。

雖然這麼說可能是危險的,但是否可以將「番仔獅」的出現,視為在過去族群文化不對等接觸的歷史中從漢人的民俗信仰中,逐漸的質變出自身文化的殊異性,在地方漢人的信仰文化、俗民活動之中,所形成的文化變異、甚至是重新產生潛在的主體性徵狀的可能。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]

Credit: 梁廷毓[/caption]

與其說漢化,不如說是他們主動參與了差異文化

[epq-quote align=”align-right”]長期以來,我們用西方審美觀點來看待自身民俗祭儀與俗民的美學形式,以漢文化中心的視角去評斷少數他者的文化,更遑論「番仔獅」所承受與面對的挑戰。[/epq-quote]「番仔獅」無疑也經過某種漢文化的參照,而成為現在的樣態,本文無論站在何種立場都有其危險性;但還是要說,長期以來,我們用西方審美觀點來看待自身民俗祭儀與俗民的美學形式,以漢文化中心的視角去評斷少數他者的文化,更遑論「番仔獅」所承受與面對的挑戰,無論是在族群互動關係、文化形式的摸索、甚至外來美學觀點的視角下,面對的是一種複數的文化權力之凝視與影響。

既有的漢化論述,很容易將「番仔獅」誤認為一種同化的過程,是原住民接受漢人的文化與宗教信仰方式而毫無差異的全套移植;但是細究之下,無論從物質層面或族群在漢人信仰文化中,在區域上被重新指認的現象,儘管只是某個祭儀中的節點。

無可忽視的,保德宮「番仔獅」的特殊性,是在地方細微的族群互動與信仰感知、廟陣中地方居民的「視覺辨認」下,反過來透過地方上其他漢人廟宇的信仰社群所指認的。

因此與其說是被漢化,不如說是他們主動參與了差異文化的發展。

雖然這麼說可能是危險的,但是否可以將「番仔獅」的出現,視為在過去族群文化不對等接觸的歷史中從漢人的民俗信仰中,逐漸的質變出自身文化的殊異性,在地方漢人的信仰文化、俗民活動之中,所形成的文化變異、甚至是重新產生潛在的主體性徵狀的可能。

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] Credit: 梁廷毓[/caption]

附註

Credit: 梁廷毓[/caption]

附註

- 儘管「番仔厝」作為過去漢人移民過程中污名化的土地命名,同本文所要探討的「番仔獅」,在命名上皆有同一問題,是否要繼續沿用也有待考量與討論,但地方上的居民仍以此為一般指稱該區域的慣用語,本文就暫時以此名稱做討論。

- 1971 年,保德宮成立管理委員會,開始有漢人祭拜。