編按:臺灣國寶級古道踏查先驅楊南郡先生(西拉雅族)於 2016 年 8 月 27 日凌晨病逝,享年 85 歲。藉由知名作家劉克襄此文,讓我們追憶楊先生一生對古道踏查理念的開創與堅持。

「終於,在層層山稜之上,露出了一點白色的山尖,是關山啊!牛車繼續顛簸前行,露出的部分更白更大了,在深綠色的山稜與藍天的交界處,那積雪的關山連峰,輝映著陽光,正如一串金剛石那樣地閃爍著。

我不知道這片刻的經歷,究竟給予我那小小的心靈,有多大的震撼力?因為一直到現在,雖然我曾在往後的登山歷程中,看過無數更壯麗偉大的景觀,但當年那一幕景象,以及當時欣悅崇慕的心情,始終那樣鮮明地烙在腦裡,浮在眼前。

我時常自問:我這一輩子所以會那樣毫不遲疑地奔向山野,是不是只為實現兒時的憧憬?」(1977 年,楊南郡 〈南臺霸主屬關山〉.)

這段娓娓道來,溫馨感人的懷念,是楊南郡先生追憶第一次跟父親出遠門,不知目的那裡,究竟為何而去的旅行中途,於高雄甲仙遠眺這座南臺首霸的記憶。 [epq-quote align=”align-right”]山是永遠不會變的,它就在那兒。[/epq-quote]這段話也是我就讀大學時,有一回瀏覽中央圖書館,無意間自借到的一本書《靈山秀水》裡看到,細細拜讀後,覺得深具啟發性,遂抄錄於筆記本。可惜,那時尚未認識這位登山界的前輩,更遑論知其登山探險的顯赫成績。 但正如一句登山名言,「山是永遠不會變的,它就在那兒。」相對的,登山人也一樣。過了 10 年後,好像冥冥中早已註定好似的,我們便在一次跟山的歷史有關的編輯事件裡,因緣際會地相識了。 「他的冒險早從少年時代就已開始了」 那天是 1988 年元月 22 日,前一天是《自立早報》創刊。當時我在自立報系負責早報副刊創刊的編務。第一天副刊的內容是我自己撰寫的導讀 〈探險家在台灣〉,文中附帶地預告了 12 位準備在副刊介紹的,對台灣有很深遠影響的探險人物。 楊先生在看到副刊的內容後,想是相當興奮吧?因為當天他就跑來報社,亟欲瞭解這個副刊的走向與認識編輯者。殊不知,主掌編務的我仍是個對登山知識或台灣史猶懵懂未知的年輕人。當時,自己會策畫這個專輯,只是個人對台灣史裡許多尚未被認知的事物,充滿神往而已。 不過,楊先生或許並不這麼認為。那時,他甫完成八通關古道的探勘工作,出版了一本重要的著作《玉山國家公園八通關古道西段調查報告》(1987 年 8 月)。這本報告讓他蜚聲鵲起,成為國內調查古道的不二人選。而我準備邀請專家撰寫的人物裡,諸如森丑之助、鳥居龍藏、鹿野忠雄、伊能嘉矩等,正好都是他知之甚稔,與八通關古道或多或少有一些關聯的重要學者。 從那時起,我也才約略清楚楊先生的身世。小時遠眺過關山的他,家鄉就在台南縣龍崎鄉。而要瞭解他的登山探險生涯,更必須從這裡回溯,畢竟,他的冒險早從少年時代就已開始了……。 「所謂山,還是一個跟童年時一樣遙遠的夢想」 返台後,一直認為自己擁有西拉雅族血統的楊先生,跟我的父執輩一樣,受到外省人士來台這一波更強烈的衝擊,文化、語言背景的頓然轉變,讓他無所適從。此後,一邊在淡江中學就讀,勤練中文的過程裡,他也在摸索、尋找個所應歸屬的文化體系。 3 年前,他曾在一篇訪問中提到這段成長期的經驗,或許能端倪出他後來登山所抱持的精神: 「當時我把外在所受的動盪經驗全部轉移到思想上來,好奇心跟意志都十分蓬勃,養成獨立研究的個性,而在少年時代就經歷了戰爭、宗教衝突跟文化上的迷惑,這幾種轉變對我都是很珍貴的回憶,因而,對各種研究,都事先抱著很濃的去涉險的心情。」 進入台大外文系時,他更注意到原住民的問題,花了很多功夫去研究。這個接觸,就我個人研判,對他日後登山所蘊育的人文性格也有著一定程度的影響。 惟嚴格說來,他那時候還不脫一個文藝青年的本質,喜歡的仍是哲學、宗教議題的東西,參加的也是合唱隊等社團活動;那時校園也沒有相關的登山組織。所謂山,還是一個跟童年時一樣遙遠的夢想,還未進入他的思維世界。 「讓我們把對高山地形地物的認識擴充為面」 畢業以後,楊先生換了許多工作。約莫民國 48 年,返回老家在台南空軍基地服務時,他才受到駐地美軍喜歡野外休閒活動的啟發,開啟了一個新視野。小時所培養的山情終於在 30 歲初時,回來了。 最初,他攀爬一些小山。但未幾,他便登上玉山,開始高海拔山岳的攀爬生涯。無心插柳下,在國人競相以登百岳為榮的 70 年代裡,他也成為最早完成百岳的前幾人之一。 [epq-quote align=”align-right”]由各個角度來瞭解我們的高山地理環境,不僅止於傳統的多數人熟知的點或線上。[/epq-quote]一般岳友論起這時期登山的重要事蹟,咸認有「百岳」、「會師」、「縱走」等。楊先生這一階段的登山,最被人肯定的卻是當時較不受到重視的「踏查」。他的踏查則以開拓高山新路線為主。 我手頭上有一份他當年履歷的小表格,雖不完整,多少仍記錄了他這段時期的經歷,或許可以做為個人登山史的一段小切片,瞭解他全面接觸歷史人文與古道之前的一些踏查行徑: 一、民國 60 年 5 月至 6 月,他完成國內第一次完全縱走奇萊連峰的卡羅樓稜線,還由奇萊北峰直下塔次基里溪(立霧溪源流)。這條由北壁直下的路線,日後未有其他隊伍再冒險嘗試。 二、民國 66 年 2 月,開拓陶塞溪溯登南湖大山路線。 三、民國 71 年 9 月,開拓台灣十峻之一的馬博拉斯山,由北壁處女稜直攀,發現高山水晶池與冰斗遺跡。 四、民國 73 年 1 月至 4 月,和高雄登山會林古松等人合力開拓中央山脈主稜,自卑南主山至大武的處女稜,並完成十數座處女峰的首登。 五、民國 74 年 10 月,開拓由小瓦黑爾溪直登中央尖山東南稜的新路線。 開拓高山新路線的意義何在呢?關於這方面的概念,也很少登山人擁有像他一樣的人文背景,透過深刻的思索,將它整理出來。他自己在那張簡單的表格裡順便寫到: 「由各個角度來瞭解我們的高山地理環境,不僅止於傳統的多數人熟知的點或線上。更希望能藉著不同的路線,讓我們把對高山地形地物的認識擴充為面。」 [caption id="" align="aligncenter" width="500"] 或許只有在山裡,在山的險峻與荒涼裡,他才能像是永遠溯河回鄉的鮭魚,快樂而滿足。圖攝於南橫公路六龜─關山啞口。(圖片/luckyroger,CC Licensed)[/caption]

「走向另一個『踏查』高峰:古道」

除了新路線的探勘,當時,楊先生也進行原住民抗日事件的查訪。下面二例最為著名:

一、民國 61 年 10 月,他攀登南投馬海僕富士山,踏查霧社事件時,泰雅族首領莫那魯道和族人 300 名,最後死守與集體自殺的岩窟。

二、民國 60 年起,他亦率隊,陸續走訪大分事件的戰跡地。一直到現今,仍在涉獵有關的文獻,並繼續調查訪問中。

我個人相信,這時的原住民查訪,對他後來走向另一個「踏查」高峰:古道,有著直接的關係。

然而,從今日來檢視早年這一時期的登山「踏查」,他多半在南部活動,自組隊伍,也自己計劃路徑,很少與我們所熟知的登山界人士往來。登山界素負盛名的四大天王中,他也只和林文安前輩爬過白姑大山,開了一條新路。

[epq-quote align=”align-right”]我們已經背離了國外登山運動的走向,國外登山運動的走向是如何呢?簡單的說就是登山學術化。[/epq-quote]當然更有趣而重要的是,山爬愈多,楊先生跟傳統登山界在理念上的差異也加大。他並未拘限於登山的「小天地」裡,反而經由開拓新路線和實訪原住民,展開更寬廣的視野,在強烈抱持著本土信念,以及充滿對早期台灣登山、古道與原住民歷史的求知精神下,他「遠離」了大部份的登山人,走向了殊途也不同歸的另一條路去。

楊先生也十分瞭然自己為何朝這個方向前進的因由。後來,在評述台灣大學登山社的《丹大札記》(1991)裡,便由衷提出這幾年來少見的,具有遠見性的登山建言,值得關心登山未來的人深思:

「對山岳界而言,國內的登山運動已經出現瓶頸;各地的山頭都有登山客的足跡;溯溪、橫斷、縱走或是岩雪攀登也都逐漸被開拓出來,海外登山近十年來未有更大的突破,因此整體來看,雖然不斷有路線變化和技術引進,使活動仍有蓬勃的樣貌,但在大方向上卻有隱憂,登山運動已到了發展上的轉捩點。

如果參考國外的狀況,其實不難發現我們已經背離了國外登山運動的走向,國外登山運動的走向是如何呢?簡單的說就是登山學術化。

藉著登山,從橫面空間性的認識到縱向時間性的瞭解,也就是深入地區內的地形水文、風土人情和歷史文化。從實實在在的田野見聞中建立知識的基礎。」

「從橫面空間性的認識到縱向時間性的瞭解……」

不過,相似的觀念,更早時我已有幸先親聆他的教誨了。

記得那是我們的第二次見面,1988 年秋天的事。蒙楊先生餽贈他的另一本傑作《玉山國家公園八通關古道東段調查報告》,他的妻子徐如林也伴同來訪。徐如林在台大唸書時,為了完成她的「成人禮」,以一個女子面臨體力極限與智慧的挑戰,單獨 7 天走完南湖大山,震驚了登山界。她和楊先生因山結識的姻緣,無疑也是登山界的一段傳奇佳話。

那天,似乎也是我非正式地懇請他們夫婦幫忙在副刊撰稿。於是,楊先生又重新執筆,譯註與考證歷史與人文相關的登山報導,完稿後,便寄交我過目。

諸如太魯閣合歡越嶺道、關門越嶺道等日據時代著名的探勘報告與戰爭記錄,這些當難得的史料,就是在他苦心孤詣下得以重新出爐,逐一於自立副刊見報。這時,每回拜讀其文章,更是獲益匪淺了,且不斷被其獨特的發現所震懾。

綜觀這些「新」的歷史事件與古道探勘,正是他登山多年後,一個階段的轉向,也兌現了他自己所提出的「登山學術化」的實踐:「從橫面空間性的認識到縱向時間性的瞭解……」

[caption id="" align="aligncenter" width="640"]

或許只有在山裡,在山的險峻與荒涼裡,他才能像是永遠溯河回鄉的鮭魚,快樂而滿足。圖攝於南橫公路六龜─關山啞口。(圖片/luckyroger,CC Licensed)[/caption]

「走向另一個『踏查』高峰:古道」

除了新路線的探勘,當時,楊先生也進行原住民抗日事件的查訪。下面二例最為著名:

一、民國 61 年 10 月,他攀登南投馬海僕富士山,踏查霧社事件時,泰雅族首領莫那魯道和族人 300 名,最後死守與集體自殺的岩窟。

二、民國 60 年起,他亦率隊,陸續走訪大分事件的戰跡地。一直到現今,仍在涉獵有關的文獻,並繼續調查訪問中。

我個人相信,這時的原住民查訪,對他後來走向另一個「踏查」高峰:古道,有著直接的關係。

然而,從今日來檢視早年這一時期的登山「踏查」,他多半在南部活動,自組隊伍,也自己計劃路徑,很少與我們所熟知的登山界人士往來。登山界素負盛名的四大天王中,他也只和林文安前輩爬過白姑大山,開了一條新路。

[epq-quote align=”align-right”]我們已經背離了國外登山運動的走向,國外登山運動的走向是如何呢?簡單的說就是登山學術化。[/epq-quote]當然更有趣而重要的是,山爬愈多,楊先生跟傳統登山界在理念上的差異也加大。他並未拘限於登山的「小天地」裡,反而經由開拓新路線和實訪原住民,展開更寬廣的視野,在強烈抱持著本土信念,以及充滿對早期台灣登山、古道與原住民歷史的求知精神下,他「遠離」了大部份的登山人,走向了殊途也不同歸的另一條路去。

楊先生也十分瞭然自己為何朝這個方向前進的因由。後來,在評述台灣大學登山社的《丹大札記》(1991)裡,便由衷提出這幾年來少見的,具有遠見性的登山建言,值得關心登山未來的人深思:

「對山岳界而言,國內的登山運動已經出現瓶頸;各地的山頭都有登山客的足跡;溯溪、橫斷、縱走或是岩雪攀登也都逐漸被開拓出來,海外登山近十年來未有更大的突破,因此整體來看,雖然不斷有路線變化和技術引進,使活動仍有蓬勃的樣貌,但在大方向上卻有隱憂,登山運動已到了發展上的轉捩點。

如果參考國外的狀況,其實不難發現我們已經背離了國外登山運動的走向,國外登山運動的走向是如何呢?簡單的說就是登山學術化。

藉著登山,從橫面空間性的認識到縱向時間性的瞭解,也就是深入地區內的地形水文、風土人情和歷史文化。從實實在在的田野見聞中建立知識的基礎。」

「從橫面空間性的認識到縱向時間性的瞭解……」

不過,相似的觀念,更早時我已有幸先親聆他的教誨了。

記得那是我們的第二次見面,1988 年秋天的事。蒙楊先生餽贈他的另一本傑作《玉山國家公園八通關古道東段調查報告》,他的妻子徐如林也伴同來訪。徐如林在台大唸書時,為了完成她的「成人禮」,以一個女子面臨體力極限與智慧的挑戰,單獨 7 天走完南湖大山,震驚了登山界。她和楊先生因山結識的姻緣,無疑也是登山界的一段傳奇佳話。

那天,似乎也是我非正式地懇請他們夫婦幫忙在副刊撰稿。於是,楊先生又重新執筆,譯註與考證歷史與人文相關的登山報導,完稿後,便寄交我過目。

諸如太魯閣合歡越嶺道、關門越嶺道等日據時代著名的探勘報告與戰爭記錄,這些當難得的史料,就是在他苦心孤詣下得以重新出爐,逐一於自立副刊見報。這時,每回拜讀其文章,更是獲益匪淺了,且不斷被其獨特的發現所震懾。

綜觀這些「新」的歷史事件與古道探勘,正是他登山多年後,一個階段的轉向,也兌現了他自己所提出的「登山學術化」的實踐:「從橫面空間性的認識到縱向時間性的瞭解……」

[caption id="" align="aligncenter" width="640"] 楊南郡與其夫人徐如林於 2014 年浸水營古道新書發會。(圖片/賴鵬智,CC Licensed)[/caption]

「只有山的實體才是具象的」

[epq-quote align=”align-right”]惟有當我們把山放到目前,把自己弱小的生命放回大自然世界的懷抱裡,那一時那一地的生命情境才會放大、變重。[/epq-quote]前年 11 月,我和詩人焦桐在好奇與仰慕之心慫恿下,陪同楊先生前往海岸山脈,探尋一條百年前和八通關同期的,橫越安通的古道。這是我第一次在野外和他一齊登山、探勘古道,共同尋找歷史謎題的答案。趁這個難得的機會,我也才能約略體會其登山心境之一二。

楊先生的登山性格,十年來如一日,謹守老一輩本省人嚴格的生活規範;豐富的野外經驗,更使他的登山哲學充滿道德感。在平地世界,在複雜的功利社會裡,這樣的自律原則,以及對自然的情懷,我卻隱隱感覺,或許無法像在山裡那樣順遂。

可是,在山裡,在山的險峻與荒涼裡,他卻像是永遠溯河回鄉的鮭魚,快樂而滿足。

何況,說實在的,在社會裡的浮華終究是山與山之間縹緲的雲,只有山的實體才是具象的。惟有當我們把山放到目前,把自己弱小的生命放回大自然世界的懷抱裡,那一時那一地的生命情境才會放大、變重。

這是 30 年代台灣著名的博物學者、登山好手鹿野忠雄的信念。想必也是後繼的崇仰者楊先生,這樣特立獨行,緊緊抱持著登山歷史的情懷者,才所能深刻體悟的吧!

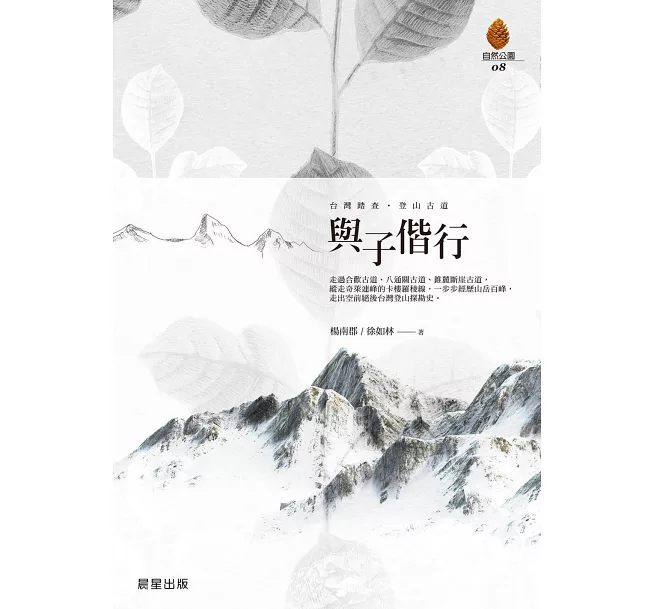

(本文取自《與子偕行》(晨星)一書序,1993 年。受劉克襄授權轉載。非經允許不得轉載。)

楊南郡與其夫人徐如林於 2014 年浸水營古道新書發會。(圖片/賴鵬智,CC Licensed)[/caption]

「只有山的實體才是具象的」

[epq-quote align=”align-right”]惟有當我們把山放到目前,把自己弱小的生命放回大自然世界的懷抱裡,那一時那一地的生命情境才會放大、變重。[/epq-quote]前年 11 月,我和詩人焦桐在好奇與仰慕之心慫恿下,陪同楊先生前往海岸山脈,探尋一條百年前和八通關同期的,橫越安通的古道。這是我第一次在野外和他一齊登山、探勘古道,共同尋找歷史謎題的答案。趁這個難得的機會,我也才能約略體會其登山心境之一二。

楊先生的登山性格,十年來如一日,謹守老一輩本省人嚴格的生活規範;豐富的野外經驗,更使他的登山哲學充滿道德感。在平地世界,在複雜的功利社會裡,這樣的自律原則,以及對自然的情懷,我卻隱隱感覺,或許無法像在山裡那樣順遂。

可是,在山裡,在山的險峻與荒涼裡,他卻像是永遠溯河回鄉的鮭魚,快樂而滿足。

何況,說實在的,在社會裡的浮華終究是山與山之間縹緲的雲,只有山的實體才是具象的。惟有當我們把山放到目前,把自己弱小的生命放回大自然世界的懷抱裡,那一時那一地的生命情境才會放大、變重。

這是 30 年代台灣著名的博物學者、登山好手鹿野忠雄的信念。想必也是後繼的崇仰者楊先生,這樣特立獨行,緊緊抱持著登山歷史的情懷者,才所能深刻體悟的吧!

(本文取自《與子偕行》(晨星)一書序,1993 年。受劉克襄授權轉載。非經允許不得轉載。)

延伸閱讀

作者介紹

劉克襄,綽號鳥人。詩人、自然觀察作家。1957年生,台灣台中縣烏日鄉人,曾任中國時報人間副刊中心執行副主任。年輕時以鳥類生態為散文題材,嘗試開拓台灣自然寫作風氣。在多年的散文創作過程裡,不斷進行各種自然寫作文體和題材的試驗,大至地理文史的論述,小及昆蟲花草的研究,都曾潛心著墨。近年來創作主題則以生態旅遊,古道探查,以及野菜蔬果為主。曾出版詩集、散文、小說和自然旅行指南等著作四十餘部;並獲中國時報新詩推薦獎、台灣詩獎、吳三連獎、台灣自然保育獎和吳魯芹散文獎等。

代表作品有詩集《河下游》、《漂鳥的故鄉》、《小鼯鼠的看法》和《巡山》等;散文集《小綠山之歌》、《自然旅情》、《快樂綠背包》、《劉克襄精選集》;遊記《大山下,遠離台三線》、《迷路一天在小鎮》、《安靜的遊蕩》和《失落的蔬果》等;動物小說《風鳥皮諾查》、《座頭鯨赫連麼麼》、《野狗之丘》和《永遠的信天翁》等;自然志《臺灣舊路踏查記》、《福爾摩沙大旅行》、《台灣鳥類研究開拓史》;童書《望遠鏡裡的精靈》、《綠色童年》和《少年綠皮書》等;以及自然旅遊指南《北台灣自然旅遊指南》、《北台灣漫遊》。

延伸閱讀

作者介紹

劉克襄,綽號鳥人。詩人、自然觀察作家。1957年生,台灣台中縣烏日鄉人,曾任中國時報人間副刊中心執行副主任。年輕時以鳥類生態為散文題材,嘗試開拓台灣自然寫作風氣。在多年的散文創作過程裡,不斷進行各種自然寫作文體和題材的試驗,大至地理文史的論述,小及昆蟲花草的研究,都曾潛心著墨。近年來創作主題則以生態旅遊,古道探查,以及野菜蔬果為主。曾出版詩集、散文、小說和自然旅行指南等著作四十餘部;並獲中國時報新詩推薦獎、台灣詩獎、吳三連獎、台灣自然保育獎和吳魯芹散文獎等。

代表作品有詩集《河下游》、《漂鳥的故鄉》、《小鼯鼠的看法》和《巡山》等;散文集《小綠山之歌》、《自然旅情》、《快樂綠背包》、《劉克襄精選集》;遊記《大山下,遠離台三線》、《迷路一天在小鎮》、《安靜的遊蕩》和《失落的蔬果》等;動物小說《風鳥皮諾查》、《座頭鯨赫連麼麼》、《野狗之丘》和《永遠的信天翁》等;自然志《臺灣舊路踏查記》、《福爾摩沙大旅行》、《台灣鳥類研究開拓史》;童書《望遠鏡裡的精靈》、《綠色童年》和《少年綠皮書》等;以及自然旅遊指南《北台灣自然旅遊指南》、《北台灣漫遊》。

愛原住民?想關注、參與更多部落大小事?歡迎:

追蹤:為我們 Facebook 粉絲專頁按讚、分享這篇文章 分享:將您對部落議題的想法寫下來,或分享部落活動 參與:看看我們推薦的部落好物,用行動支持部落產業

主圖來源/luckyroger,CC Licensed]]>