「芭樂」客家話叫 bale,台灣先民稱之為拔仔(bala),可能的原因大概是對於西班牙文 guayaba(英文:guava)一詞的借用。 芭樂原產於中美洲,當地語言稱為 guayabo,西班牙人在十六世紀後帶到世界其他地方,也許是歐洲人帶來台灣,也可能經由十七世紀從中國大陸渡海來台的先民所引進。除了稱呼為芭樂,漢人也稱之為「番石榴」,因為芭樂多籽像石榴,卻不是真石榴,遂冠以「番」字前綴,作為俗稱之一。許多原住民稱之為「真正的」物種,如苦花魚、桂竹、黑狗等,何以為「真正」?…… 苦花魚為真正的魚的話,其他的魚就不是魚了嗎?

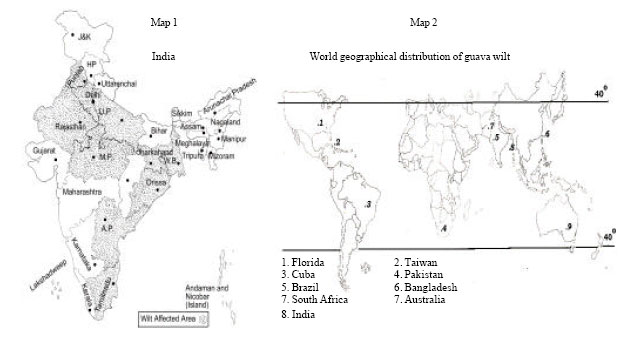

芭樂世界分布圖[/caption]

芭樂世界分布圖[/caption]

「真正」的人與「真正」的魚

「Bale」 一詞,在泛泰雅文化的語境中,指的是「真正的」之意。電影《賽德克・巴萊》(賽德克語:Seediq Bale),意思是「真正的人」,就是賽德克人。賽德克本義就是「人」,以「真正的人」來區別自己與他族,並沒有貶抑他族之意,乃是為了清楚區別自身與他群,才冠以形容詞「真正的」;因此「真正的人」之詞彙,大概起源于區別「我群」與「他群」的需要,或是因為「他群」出現了;或是表示「我群」是最先最早。 同此,泛泰雅語稱苦花魚為 kole-bale,意謂這種魚才配稱「真正的魚」。難道是要區別他種魚類而創立的分類或命名嗎? 荒野保護協會資深解說員廖鎮洲先生記錄到苦花魚對泰雅族的意義,給筆者些許線索: 「苦花魚是泰雅族視為最珍貴與好吃的魚,一位在福山村出生成長的長者,形容小時候的生活情境,溪中的苦花魚是多到人站在溪中會撞到腳,用畚箕就可以抓許多的苦花魚,由於當年苦花魚不值錢,便將苦花魚拿去餵豬,再將肥豬捉去賣錢。50 多年前有多到用畚箕捉、多到餵豬的數量,可以遙想當年泰雅族祖先看見滿溪的苦花魚,是如何地高興。 」 苦花魚在泰雅人眼裡,大概是溪流中占最大宗的魚,也是人們特地保護的魚種,廖鎮洲也記錄到泰雅族長老在每年春天,會將需要溯溪逆流長成的小苦花魚撈起來,用籮筐將活的小魚辛苦地背到深山,放入溪中,稱此過程為「種魚」,期待小魚長成時再去捕抓。 為何泰雅人要獨獨青睞苦花魚呢? 苦花魚屬於純淡水洄游魚類(potamodromous fish),因為水溫變化、覓食或產卵等原因,會在河流的上下游之間遷移,苦花魚多的地方,就表示其棲居的整條河流是「健全」的,因此原住民也以此來判斷環境是否乾淨、是否適合遷居的水源之地。 [caption id="" align="aligncenter" width="470"]苦花魚多的地方,就表示其棲居的整條河流是「健全」的,因此原住民也以此來判斷環境是否乾淨、是否適合遷居的水源之地。

烏來福山苦花魚復育[/caption]

似乎許多原住民族人常常認為苦花魚棲居之地,通常是該魚種最早棲住於該河段的魚類,往往成為大宗,且較少出現別的魚種,因此,「真正的」也含有「原住者」的含意,這一點在魯凱族作家 Auvini Kadresengan(漢名:邱金士)所著《詩與散文的魯凱–神秘的消失》一書中,也有所探討。

魯凱人雖然不把苦花稱作「真正的魚」,但他們也認為:在高山溪流的中上游以這種魚分布最早也最廣,一如奧威尼在書中所說:

「所釣的魚只有一種名稱叫烏氣(uchy,高山鯝魚之意)的魚,這魚有我少年時一又二分之一的手掌那長又胖。我猜想整條知本溪谷應該只有這種魚。」

奧威尼認為這種魚就是適合於該棲地,也是最早入住的原生魚,因此該河段幾乎沒有其他魚種。「真正的」於是也有「獨特」的意涵,或者是相較於其他種類在時序上較早出現的意義。

鄒族人也以苦花魚為 yoskʉ aʉlʉ,aʉlʉ 的意思是「真正的」(見《臺灣鄒族語典》),意謂「真正的魚」,似乎也見證了先民所見,在溪流中以苦花魚為大宗及先驅的原始景觀(landscape)。

要推敲這苦花為真魚及先驅的理由,筆者發現鄒族的小米播種祭有些許線索。

北鄒人認為,祭祀者必須在祭典前一天捕捉「真正的魚」(也稱鯝魚),然後祭儀當天由主祭及副祭帶到小米田,食用後將魚骨放在小米田中以竹子削製的魚骨架上,祈禱小米神眷顧小米的成長及豐收(見 Yapasuyongu Poiconu,《臺灣原住民歷史文化大辭典》)。另外,浦忠勇在〈河川公共性的轉化:曾文溪上游治理的人文反思〉文中也提及,在狩獵行前及小米收穫祭(homeyaya)期間,族人則禁止吃魚,而煮過魚的鍋子也不能用來煮小米。這禁忌似乎顯示:小米農事或狩獵所即將獲取的林業及農業資源,必須與河川資源有所區隔。

這裡我們發現,鄒族人似乎希望以河川魚類的豐盛來帶動小米田的豐盛,但是河川資源與森林或農業等資源的應用必須有所區隔,以保持平衡。河川、農地以及森林的生態,透過鄒族人的各種祭儀也就牽連在一起,因此,河川生態的破壞也會牽動其他生態領域的安危。這是鄒族人的環境整體觀點,也點出鄒族生態上的觀點。

[caption id="" align="aligncenter" width="470"]

烏來福山苦花魚復育[/caption]

似乎許多原住民族人常常認為苦花魚棲居之地,通常是該魚種最早棲住於該河段的魚類,往往成為大宗,且較少出現別的魚種,因此,「真正的」也含有「原住者」的含意,這一點在魯凱族作家 Auvini Kadresengan(漢名:邱金士)所著《詩與散文的魯凱–神秘的消失》一書中,也有所探討。

魯凱人雖然不把苦花稱作「真正的魚」,但他們也認為:在高山溪流的中上游以這種魚分布最早也最廣,一如奧威尼在書中所說:

「所釣的魚只有一種名稱叫烏氣(uchy,高山鯝魚之意)的魚,這魚有我少年時一又二分之一的手掌那長又胖。我猜想整條知本溪谷應該只有這種魚。」

奧威尼認為這種魚就是適合於該棲地,也是最早入住的原生魚,因此該河段幾乎沒有其他魚種。「真正的」於是也有「獨特」的意涵,或者是相較於其他種類在時序上較早出現的意義。

鄒族人也以苦花魚為 yoskʉ aʉlʉ,aʉlʉ 的意思是「真正的」(見《臺灣鄒族語典》),意謂「真正的魚」,似乎也見證了先民所見,在溪流中以苦花魚為大宗及先驅的原始景觀(landscape)。

要推敲這苦花為真魚及先驅的理由,筆者發現鄒族的小米播種祭有些許線索。

北鄒人認為,祭祀者必須在祭典前一天捕捉「真正的魚」(也稱鯝魚),然後祭儀當天由主祭及副祭帶到小米田,食用後將魚骨放在小米田中以竹子削製的魚骨架上,祈禱小米神眷顧小米的成長及豐收(見 Yapasuyongu Poiconu,《臺灣原住民歷史文化大辭典》)。另外,浦忠勇在〈河川公共性的轉化:曾文溪上游治理的人文反思〉文中也提及,在狩獵行前及小米收穫祭(homeyaya)期間,族人則禁止吃魚,而煮過魚的鍋子也不能用來煮小米。這禁忌似乎顯示:小米農事或狩獵所即將獲取的林業及農業資源,必須與河川資源有所區隔。

這裡我們發現,鄒族人似乎希望以河川魚類的豐盛來帶動小米田的豐盛,但是河川資源與森林或農業等資源的應用必須有所區隔,以保持平衡。河川、農地以及森林的生態,透過鄒族人的各種祭儀也就牽連在一起,因此,河川生態的破壞也會牽動其他生態領域的安危。這是鄒族人的環境整體觀點,也點出鄒族生態上的觀點。

[caption id="" align="aligncenter" width="470"] 鄒族真正的魚,苦花魚創意料理[/caption]

歸納起來臺灣某些南島民族以「真正的」指稱物種,顯示部落族人對於物種在生態地位上的觀察與認知,成為我們探尋原住民生態觀點與智慧的線索。除了魚之外,是否其他物種也有此意義,是值得探尋的。

鄒族真正的魚,苦花魚創意料理[/caption]

歸納起來臺灣某些南島民族以「真正的」指稱物種,顯示部落族人對於物種在生態地位上的觀察與認知,成為我們探尋原住民生態觀點與智慧的線索。除了魚之外,是否其他物種也有此意義,是值得探尋的。

真正的竹子

在鄒族,桂竹為 kaapana no aʉlʉ,整個詞就是「真正的竹」。鄒族人之所以將桂竹冠以「真正的」稱呼,有一說是因為桂竹用途廣泛,還有一說則認為桂竹是鄒族領域內的原生竹類植物。事實上,桂竹普遍為鄒族人認為是其領域內最先出現的竹類,至於麻竹或是現在成了當地名產的石篙竹,則是晚到 1960 年代才開始種植的。由此可知,「真正的」一字可能含有最早的、先的、分布最廣、出現頻率最高的意思。如果這樣的詮釋正確,aʉlʉ (真正的)的物種大概就是臺灣最早、最廣泛分布,且是人們最早見到的物種。 似乎可以歸納認為,「真正的」意謂著生態上的原初狀態,為我們探索原住民所接觸的原初環境提供許多類似于「存餘」(survival)的線索。除了原初與先驅的意義,謂之「真正的」,還有哪些意涵呢?桂竹普遍為鄒族人認為是其領域內最先出現的竹類,至於麻竹或是現在成了當地名產的石篙竹,則是晚到 1960 年代才開始種植的。

「真正的狗」所顯示的馴化論

還有那些物種,經原住民稱為「真正的」?賽德克族文化研究者郭明正先生指出,原住民的獵犬常常就是指「臺灣土狗」,德克達雅人稱臺灣土狗為 huling bale(huling 是狗的統稱,bale 意思為「真正的」),直譯為「真正的狗」;但他認為 huling bale 此較恰當的意義是:「指德克達雅人最初豢養的狗,對德克達雅人最有貢獻的狗或德克達雅人的狗,臺灣原住民的狗(huling seediq)。」(編按:「德克達雅人」指賽德克族德固達雅群(Seediq Tgdaya)) 郭明正歸納族人耆老的說法,也認為優良的獵犬除了飼主後天的培育訓練,一般善於犬獵(Phuling)的長者也發展出挑選與育種獵犬的原則,例如不能讓善獵的公、母狗任意與其他狗雜交,在養育上的重點則在於培養第一隻分娩出世的狗,因為在族老的經驗裡,第一隻出母胎的狗仔幾乎都是最強健的,族人也喜歡選擇尾巴捲向右邊的小狗,或者鼻孔較寬大者,因鼻孔寛大嗅覺就靈敏,且續跑耐力十足。此外,族人還喜歡頭頂較凸、舌葉有黑斑或腰身緊縮的狗,因為這些狗適合與獵人一起穿梭於山林之間,從事泰雅族人的放狗式獵法「qmalup」,這種打獵法被認為是最原始、活動最激烈的狩獵運動,因為狩獵完全是依賴狗的追逐能力,被狗追到之後,等獵人趕到現場才將野獸制服。 「真正的」狗為原本屬於自然荒野的動物,經馴化(domestication)或孺化(enculturation)而成了類似人的物種。「真正的」含義中,又添加了孺化理論或認為狗可以透過人的文化而與人接近的另一層意義。「真正的狗」是德克達雅人最初豢養的狗,對德克達雅人最有貢獻的狗,是臺灣原住民的狗……

經過以上的探索,謂之「真正的」物種,除了顯示其可能為生態上的先驅,也蘊含將動物植物馴化為其所用的現象,而在以上所探討的鄒族小米祭中,筆者也認為「真正的」物種如苦花,也具有連通其他物種的能力,這似乎也透露出原初生態的視野或景觀,亦即苦花與小米是構成原初景觀的物種。從生態演替的過程而言,一個區域裡的物種包括人,在交相接觸的過程中,物種的多樣性隨之變化,其他族群進入時,人類產生了區別「我群」與「他群」的意識;不同動、植物的發現,人們也以命名的方式來區辨。 苦花(臺灣鏟頜魚)是台灣健康的河川裡常見的魚種,原住民稱以真正,為我們描述了生態的景觀及其看待物種的方式,至於桂竹或台灣土狗也是科學界認為原生于台灣的物種。 於是芭樂人、芭樂魚、芭樂狗,見證了臺灣原住民族對於環境生態的智慧。 本文原刊於《GUAVANTHROPOLOGY.TW 芭樂人類學》,獲原作者羅永清授權轉載。

小編推薦閱讀

- 鄒族在小米播種祭前,只能吃「真正的魚」:〈小心小心!過年期間在小米女神的地盤放屁吃魚吃大蒜,後果請自行負責!〉

想隨時看更多原住民的新聞和故事嗎?

現在就加入我們的粉絲團吧!

圖片來源:king.f(CC Licensed)]]>